編者按:

為深入挖掘六堡茶文化,系統梳理六堡茶發展的歷史脈絡、工藝傳承與人文價值,進一步激活傳統文化生命力,提升六堡茶的品牌影響力和文化辨識度,為茶文化傳播注入新活力,梧州市融媒體中心、蒼梧縣委宣傳部聯合策劃連續報道《探尋六堡茶文化魅力》,讓茶船古道、六堡茶制作技藝傳承、茶籮娘習俗等見證蒼梧縣悠久歷史的特色文化躍然紙上,推動傳統文化在堅守與創新中彰顯時代精神,不斷提高影響力。

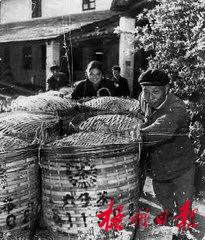

蒼梧縣舉辦的六堡茶宣傳文化周再現了茶船古道起航的場景。潘紹珊 攝

一條茶船古道,半部蒼梧茶葉商貿史。數百年前,六堡茶在梧州市蒼梧縣六堡鎮合口碼頭出發,沿著六堡河—東安江—賀江—西江順流而下,行至廣州、香港,乃至東南亞國家。這條數百公里長的茶船古道,見證了六堡茶發展的滄桑歲月,是蒼梧縣商貿歷史發展的生動寫照。

如今,昔日成群結隊的船工身影已經逐漸消散,茶船古道的各段線路都有所興廢盛衰。但其留下的余韻卻如同一杯六堡茶,經過歲月的磨礪,茶香依然傲躍于杯中。

巍巍六堡,大山深處茶飄香

巍峨六堡,云霧繚繞,盛產茶葉。

日前,記者在蒼梧縣六堡鎮八集古茶園看到,300多棵80年樹齡以上的古茶樹在陽光的照耀下肆意舒展著枝葉,枝頭上的茶葉厚實光亮,散發著淡淡的茶香。“八集古茶園始建于清嘉慶年間,茶園現存的最古老茶樹已超過300年。”八集古茶園的負責人黃潔燕表示,六堡鎮地處大桂山山脈延伸地帶,四周群山環抱,所產茶葉滋味濃郁。

六堡茶深受民眾喜愛。

獨特的環境造就了六堡茶悠久的歷史。在唐宋時期,梧州周邊地區就有了種茶制茶的相關記載。據《中國六堡茶》一書描述,宋元至明代,茶稅茶法苛嚴,在蒼梧產、封州出、粵地銷經營模式下,夾縫生存的六堡茶以其價廉物美,逐步贏得了珠江流域民眾的喜愛。

“清代中末期,隨著茶政放寬,備受粵地和南洋華人喜愛的六堡茶需求進入旺盛期。”六堡鎮茶葉協會顧問易章奇表示,很多外地的茶商嗅到了商機,紛紛涌入六堡鎮,成群結隊地來到鎮里開設茶莊,文記、英記、源盛等知名茶莊就是在那個時候設立的。

茶亭茶葉交易

據《圖說茶船古道》一書記載,晚清時期,六堡鎮上有二三十家茶莊。這些茶莊都各自在鎮街上建了茶亭(茶倉)收茶。交易頻繁,商貿興旺,而六堡鎮周邊山路崎嶇難行,在過去陸路不通的情況下,水路成了運輸六堡茶的最優路線。

早春二月末,茶樹吐新芽。每年這個時候,茶農們打著火把將一縷縷茶芽采摘回家,經過炒制揉捻等一系列工藝后制成六堡茶,挑到六堡鎮出售。彼時,鎮上茶商已開門等候。

碼頭茶葉交易

“當時,茶農多靠一根扁擔挑著幾十公斤的茶葉,翻過重重大山,到鎮上售賣以換取銀錢或者生活物資。”學者蔣永春表示,久而久之,合口碼頭附近逐漸自發形成茶葉交易的集散點,六堡茶區里的黑石、貢州、蘆笛等產區的茶農都會在這里聚集交易。

悠悠古道,揚帆逐波通港澳

茶船古道,始于六堡,蜿蜒東去。

六堡河畔的合口碼頭,是茶船古道的起點。

舟楫往來的合口碼頭

“當年,茶商收購了茶農手里的六堡茶,積累到一定的總量,再裝船運出去,沿著茶船古道運往廣州、香港。”蘇兆華說。蘇兆華是啟源盛六堡茶專業合作社的負責人,當年他的祖父從廣東新會乘船而上,到六堡鎮設立茶莊,經營六堡茶。

每當要運送六堡茶時,船工們就會把三只尖頭船(兩頭尖中間寬的船,形狀像針)撐到碼頭上,把裝在茶籮里的六堡茶搬上船,每只尖頭船能裝一千公斤茶葉。

“六堡河灘多漩渦,浪急,尖頭船必須三只一起結伴航行抵御急浪,稍有不慎,就會船毀人亡。”今年62歲的老船工黃尚偉,十多歲就跟著父親運送六堡茶,他回憶起當時的運茶場景,依舊歷歷在目,“我剛上船的那一年,尖頭船行至六堡河的一處河灘時,船被激流掀翻,三艘船的茶葉全部被毀,幸虧人員平安。”

六堡河的流水聲汩汩作響,尖頭船沿著六堡河順流而下。到了梨埠鎮之后,船主會把貨單交給相熟的疍家人,讓他們把茶葉裝到大木船上。沒過多久,裝載著六堡茶的大木船駛入東安江一路往東,經過賀江后直達廣東省肇慶市封開縣江口鎮(賀江與西江交接處)。

那時,很多六堡茶區的茶商都會在這里設置分號以方便驗貨中轉。“分號的伙計上船驗貨無誤后,會把茶葉裝到他們準備好的木船,一部分沿著西江溯流而上,直到梧州城,賣給城里面的平碼行(貿易商行)。”易章奇表示,更多的茶葉則原封不動地朝廣東省云浮市郁南縣駛去,往肇慶市德慶縣都城碼頭駛去。

西江滔滔奔流,漩渦叢生,江水湍急。如此兇險的路程,已經不是疍家木船所能行駛的,所以換成能裝載幾十噸貨物的大帆船勢在必行。

“為了方便運茶,六堡茶區的茶商們在都城碼頭附近設置了第二個分號,分號伙計將疍家木船的茶葉卸貨運回分號茶倉,等茶葉積累到一定數量(五千公斤左右)后,便會聯系大帆船,運往廣州。”易章奇說。

都城到廣州這段航程中,最危險的莫過于肇慶的羚羊峽。羚羊峽江面最窄處不到兩百米,最深處達七八米,水流洶涌。

黃尚偉曾跟過幾次大帆船去廣州,此處的行船經歷也最為深刻。“到了那里,大部分的船工都要到岸邊的峭壁上用纜繩拉著船只前進,而剩下的人則努力保持船的平衡,一不小心就會船毀人亡。”黃尚偉向記者感嘆道:“當時的船工,都是以命相搏以換取養家糊口的銀錢,實屬不易。”

茶船越過重重山川,順著高要、永安、三水等水路一直往下,就到達廣州了。在廣州,六堡茶或停靠十八鋪碼頭卸貨,或到廣州沙面碼頭換船越過伶仃洋直達香港。

“無論是到廣州,還是換船去香港、澳門,這些六堡茶除了一部分留在當地供茶樓使用外,大部分都會被出口商二次加工,然后運上貨輪,隨海浪直抵‘南洋’。”蘇兆華說。

到了20世紀60年代末,由于六堡茶區修建了公路和水電站,茶船古道從六堡河、東安江至賀江段的線路慢慢退出了歷史的舞臺。

曾經,茶船的劃槳聲打破了六堡河沿岸的寂靜,時過境遷,繁榮一時的茶船古道已被歷史的洪流漸漸淹沒,但唯一不變的,是那醇厚悠長的六堡茶香。

浩浩山海,茶船萬里赴“南洋”

茶香悠悠,道途茫茫。港澳地區是茶船古道的終點,但卻是六堡茶下“南洋”(今東南亞地區)的起點。裝載著六堡茶的遠洋貨輪沿著海上絲綢之路一路南下,踏著西太平洋的滾滾白浪,讓梧州六堡茶遠銷萬里之外的東南亞諸國。

六堡茶風靡東南亞,始于清代中后期。據《東南亞簡史》記載,18世紀中期至20世紀初,中國各種戰亂和荒災頻繁,大量閩粵地區的民眾迫切希望向外求生,于是出現了華工下“南洋”的盛況。據《華工出國史料匯編》記載,1920年至1940年,兩廣地區前往“南洋”的移民超過300萬人。“上個世紀二三十年代,祖父的茶莊向南洋供應的六堡茶,幾乎都是‘礦工茶’。”蘇兆華說。

當時的“南洋”,地處熱帶,環境暑熱難耐,華工到達目的地后多從事種植、開礦等體力活,需要吃大量肥膩食物補充體力,濕熱環境加上積食難消,很多工人染病。因此,具有消暑化濕、消食解膩的六堡茶幾乎成了當時華工的“救命茶”。

“當時‘南洋’大部分的礦務公司、種植區域都會向華工免費提供六堡茶,如果六堡茶斷了供應,他們會立馬辭職。”蒼梧縣文化館館長覃國華對六堡茶商貿歷史頗有研究。他表示,為此,商人紛紛向中國購入六堡茶。

浩浩遠洋,艱險重重。受供需關系的影響,裝載六堡茶的遠洋貨輪(每次能運幾百噸六堡茶)從港澳地區沿“海上絲綢之路”一路南下,經過重重困難后,歷時約一個星期的時間,抵達“南洋”地區的新加坡。

據相關材料記載,貨輪停留在新加坡河口外海后,一部分被當地茶商運回丹戎巴葛碼頭,而另一部分的六堡茶則要轉裝上航行于南洋各島之間的貨輪,發往加里曼丹島上的坤甸、古晉、山打根等港口城市。還有一部分的六堡茶則被轉裝上富貴號這種運載量達幾萬噸的遠洋巨輪,穿越爪哇海直達印尼爪哇島上的雅加達港口。此外,遠洋貨輪還會帶著一部分六堡茶,緩緩向馬六甲海峽駛去,把茶葉賣到馬來西亞馬六甲城、吉隆坡、檳城、怡保等地。“這些地區的商人除了把六堡茶賣給雇傭華工的公司外,還賣給當地的茶樓、商行。”易章奇說。

據《廣西通志·供銷合作社志》一書記載,1956年,梧州收購六堡茶用于出口達到3120噸,其中很大部分集中出口到東南亞礦區。

茶船古道是獨樹一幟的文化標識,是一條富有特色的國際商貿通道。隨著蒼梧縣六堡鎮以及梧州市基礎設施建設的快速發展,六堡茶不再完全依托水路運輸走向世界,然而,這條貿易路線上的各族人民始終保持著相對固定的消費習慣,不論是普通勞動人民還是富甲一方的商人,都對六堡茶有著忠實的味蕾認可,六堡茶仍然受到歡迎。

千百年來,茶商、茶農和船工用嘹亮的船歌翻山越海,踏過茶船古道上的驚濤駭浪,在碧波萬里中開辟一條連接高山大海的充滿茶香的經貿之路。如今,古道新履,近年來,梧州市和蒼梧縣全力推進生態茶園建設、強企培育工程,沿著“茶船古道·新絲路”開拓全球市場,讓六堡茶這枚“茶中黑寶石”在新時代中繼續飄香世界,擦亮海內外金字招牌。

采寫:記者 吳小華 通訊員 廖偉

除署名外,本版圖片由蒼梧縣委宣傳部提供