????通訊員 鐘韻 文并攝

????今年66歲的葉阿姨家住富民路華泰花園小區(qū),由于曾經在梧州老字號面食店——譚謙記工作,學了一門做伊面的好手藝。每當葉阿姨用傳統(tǒng)而正宗的手法自制伊面款待親友時,大家總是一邊大口大口地吃面,一邊鼓著脹脹的腮幫子猛點頭說:“對對對,這就是當年譚謙記的味道”。

????打工妹傳承好手藝

????9月13日,葉阿姨在家中又自制伊面。她一邊和面,一邊向筆者講述當年的經歷。

????在面粉中拌入蛋液

????20世紀80年代,葉阿姨進入譚謙記面食店工作。當時店里生意好,她在店里一干就是十多年,也由此傳承了這門制作伊面的技藝。

????譚謙記面食店曾經是本地響當當的老字號食肆。據資料記載,1949年,廣東省順德縣龍山沙富長流村一個叫譚謙的人來到梧州,年過不惑的他憑著在家鄉(xiāng)練就的面食烹制技術,開設譚謙記面食店。他制作的面食嚴格遵循傳統(tǒng)制作工藝,講究色、香、味、型,久煮不糊,慢慢在素來喜食河粉的梧州人中贏得口碑。也許連譚謙本人也沒想到,這盤謀生的小生意一做竟是60年之久。可惜后來譚謙記面食店的生意慢慢變淡,甚至關門摘牌,那道熟悉的美味就只能留存于老一輩梧州人的記憶里了。

????炸制伊面有三個訣竅

????葉阿姨把面和好了,還特別提醒筆者注意炸制伊面時的三個訣竅。

????“炸鍋的準備是首要關鍵之處。”葉阿姨說,她炸制伊面時用的還是原始的柴火灶,架起爐灶就開始生火煉豬油。用這種方法煉的豬油,色澤明亮,味道醇香,最適合用于伊面的炸制。

????第二個訣竅就是炸面模具。葉阿姨家中有兩個模具,都是由鐵皮做成的,外觀就像放大很多倍的戒指,上面鑿開了密密麻麻的小孔。當鍋里的豬油沸騰后,葉阿姨抓一手煮好的面條放入模具中。模具上小孔的作用是“透氣孔”,這時豬油一邊翻騰一邊從小孔向四周滲出,濕面條被困在模具中漸漸定形,直至炸熟。

????為了讓面條規(guī)規(guī)矩矩地呆在模具里,葉阿姨的“筷子功”派上用場了。而這就是葉阿姨所說的第三個訣竅。葉阿姨展示她專門用于炸面的筷子——比平時我們吃飯用的筷子長一倍。她說,炸面時必須時時關注油鍋中的面條:當看到逐漸成形的面餅有地方不夠膨脹時,用筷子一挑;當看到面餅有地方翹起來時,再用筷子一摁。雖然模具沒有蓋和底,但葉阿姨用筷子左點右戳,竟可以將伊面炸得如一輪滿月般誘人。

????伊面需上湯才“襯得起”

????這“抓一手,筷子一挑、一摁”的用量和力度標準是怎樣的?葉阿姨微笑著搖搖頭,難以給出答案,因為這些問題根本沒有標準答案。與西式烹飪不同,中國傳統(tǒng)的美食制作在做法與用量上往往沒有定量的表述,只靠傳承人手把手地傳授,再由廚師在下廚過程中逐漸領悟。這無疑給伊面制作添上了一層神秘“面紗”,同時也更體現出文化傳承的重要意義。

????以每次做5公斤面粉的量來計算,葉阿姨需要從早上8點就開始和面,一直做到太陽下山才完成,整個流程需時10多個小時。手工制作的伊面,雖然無法量產,但味道、口感獨特。葉阿姨說,伊面一般要用上湯才“襯得起”。當年,譚謙記面食店就是用做白切雞的“浸雞水”作為煮伊面的湯底,加入用新鮮豬筒骨、豬扇骨熬出來的高湯,味道就更香濃了。用上湯煮的伊面,味道精華盡入炸開的面條小孔中,伊面“吸飽”湯中味道,使得其既保持粗面的韌性,又能彌補粗面“無味”的缺點。

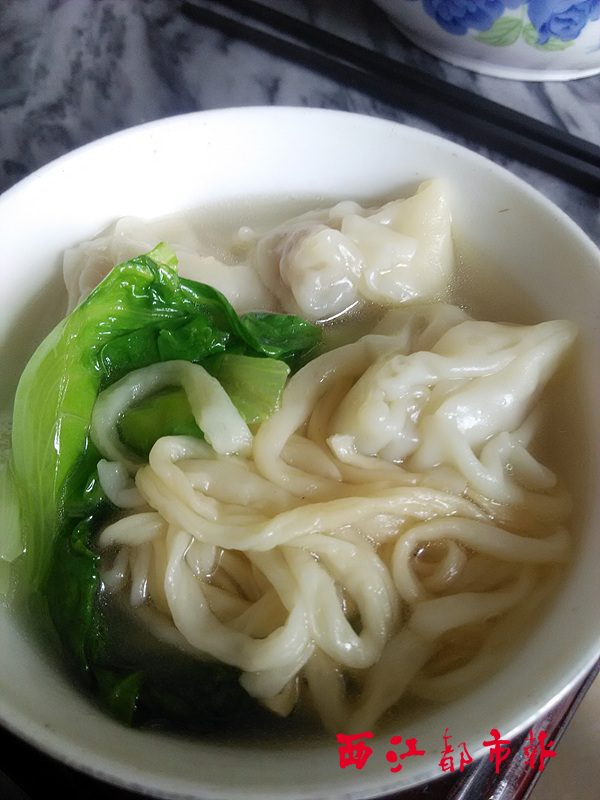

????葉阿姨制作的美味伊面 |